さわらび社 (旧ギャルリさわらび)

おかげさまで22周年

創業平成15(2003)年/2003-2019 ギャルリさわらび(銀座)/2019-2021 游美舎、銀座ウミモリソラ/2020-アーツひたみち(オンライン)/2021- さわらび社

取扱作家 櫻井陽司/東千賀/佐々木誠/他

御礼(「たまふり 巻之三」展を終えて)

文人の故郷、古河(こが、万葉集では許我)にて、はじめて開催されました弊さわらび社企画展にご来館いただき、また、御心をお寄せ戴きました皆様、誠にありがとうございました。

弊社としても画期となる企画展となり、これまでの銀座での18年間をはじめとした22年間を踏まえ、新たなる時代への扉を開くものとなりましたこと、心より御礼申し上げます。

誤解をおそれずにいうならば、いい絵、作品には、聖性と魔性があります。畏ろしく、そして、怖ろしい。

誰かの発見、評価や有名無名、履歴賞歴や肩書、メディア宣伝等々、外からの情報ではなく、内なる宇宙の目による発見、それは聖魔を統(す)べ、その発見自体が芸術であると考えます。

それは一輪の花にあり、田の水、炉火にあり、目前の今にあり、それを発見し制作する作者の内なる宇宙が、見る者のそれと共振する。それを感動と云い、ある種の狂氣とも謂えます。

名も知らない画家のデッサンとの出会いが、この世界に飛び込む直接的な最初の門(2003創業)でした。デッサンの線一本の力に感動しました。

その後、東日本大震災被災直後、周囲の「死」に関わらず「生」の光を放つ、蝋燭の灯を描いた小さな油絵に、ただ、言葉を失いました。第二の門(2011)でした。

そして、第三の門は今回の企画展の最中に、ふと、静かに、訪れました(2025)。お客様と作品との対話の合間、あわいに、これまでの企画展が一氣によみがえり、そして霧消するかの如き瞬間でした。

90以上生きて線一本引いて死のう、と、言った画家がいました。線一本とは、なんと悠遠で、そして、一瞬でありましょうか。時空を超えること、即ち、時空を真に生きること。

"われわれの一切はうまれつゝある。神も宇宙も、しんら万象のことごとくが常に生まれつつある"

この言葉は、弊社も微力ながら協力させて戴いた『顕神の夢』展(岡本太郎美術館他 2023~2024)でも絵画が展示された岡本天明、『日月神示』にあります。

三つの門はそれぞれが初心の門。そして、人間の根源的初心は神話にあります。初心即ち今であり、未来なり。今ここにこそ、イノチはあり、発見があり、歓喜があります。

弊社の名「さわらび」は、万葉集の歓喜の歌からとりました。

皆様のよろこびに満ちた日々を、今という神話に禱りつつ。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

さわらび社 田中壽幸

令和7年2月18日

たまふり[巻之三] 東千賀+佐々木誠 2025.01.29-02.02 於古河街角美術館 さわらび社企画展

日本神話の智恵の神「久延毘古(くえびこ)」

「たまふり巻之三 東千賀+佐々木誠」リーフレットに付して

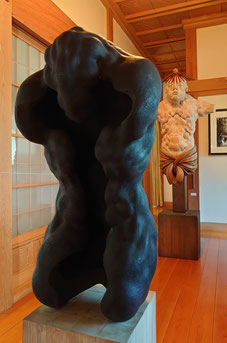

大国主神(おおくにぬしのかみ)が波の向こうからやってきた少名毘古那神(すくなびこなのかみ)と出会い、二神は共に協力して国造りをすることになりますが、少名毘古那神が姿を現したとき、誰もその神のことを知りませんでした。しかし、久延毘古神だけが、「こは、神産巣日神(かみむすひのかみ)の御子、少名毘古那神ぞ」と答えたのです。「天下(あめのした)の事を盡(ことごと)に知れる神」である久延毘古神は、「山田の曾富騰(そほど=かかし)」であり、佐々木誠さん制作の木彫《久延毘古》も足が無く、しかしどこへも足を運ばなくても世の中の事を全て知っている神なのです。

久延毘古は、崩彦(くえびこ)の転とされ、その身体は風雨に曝された案山子の如く朽ち、作品《久延毘古》の半身には蛇のうねりのような奇態が隆起しています。本作は縄文土偶などにも見られる異形神への畏敬という精神風土に通底するものと同時に、自然の森羅万象を造形化したともいえる縄文芸術の命脈を想起させます。

伊勢の彫刻家橋本平八は、欧風彫刻の「人間を神の姿に」に対し、日本彫刻の「神を人間の姿に」と述べていますが、案山子に降臨する智恵の神が、憂患の時代たる現代にあらわれたことは、決して偶然ではないでしょう。

作品《久延毘古》は、2023年から翌年にかけ、岡本太郎美術館より始まり、栃木、福岡、愛媛、愛知に巡回しました『顕神の夢』展に出展されました。

今展は東千賀さん制作の絵画との二人展となります。死や滅びの現実を見つめることで、生命との交感を希求する姿勢を持ち続けている東さん。

朽ち、崩れゆくも、その奥に秘されし命脈の連綿。それを受け継ぐ木彫と絵画が、11年目の「たまふり展」にて再会します。

[2024年の美術展、文人、2025(令和七)年最初の企画展]

2024年の美術展を振り返り、印象深い一つが、文人や文人画の精神の結び、あらわれです。4、5月に京都国立近代美術館で没後100年 富岡鉄斎展があり、10月からは栃木県立美術館で浦上玉堂展、そして12月にかけては東京都美術館で田中一村展が開催。

鉄斎は最後の文人と云われ、19世紀世界三大画家とも謳われるなどしましたが、その本質は志士でした。玉堂展は真の文人画家ここにあり、とタイトルが付され、なかなか見られない纏まった展示は圧巻で、玉堂がいて鉄斎あり、と、その歴史の縦軸を見る思いでした。一村展はこれほどの規模の一村展は初めてのことで、一村が文人の系譜にあることを明らかにした画期的な内容でした。

文人とは端的に言って、公と私の結びを各々が昇華させた’遊び’に生きた人だとかんがえています。鉄斎は画家と云われることを厭いました。鉄斎画は神遊び。いつも先人達や先祖、幕末維新期に落命した師友達と共に在り続けました。そしてその作品はいつも新しい。そういう真の遊びこそは、いかなる危機をも超えるでしょう。

令和七(2025)年最初の企画展は、文人の故郷とも言える茨城県古河市で開催します。会場となる古河市街角美術館附近には、日本で唯一の篆刻(てんこく)美術館や、河鍋暁斎生誕地碑、鷹見泉石記念館(渡辺崋山が描いた鷹見泉石像は国宝)、奥原晴湖(茨城県天心記念五浦美術館にて2月から企画展)画室「繍水草堂」、また、熊澤蕃山墓所などがあります。’最後の文人’富岡鉄斎は京都に産まれましたが、富岡家の遠祖は古河城主永井氏に仕へ、寛永期に藩主転封に従い古河から関西に移ったといいます。

さて、富岡鉄斎や河鍋暁斎等に多くのインスピレーションを受け、初期の細密画から「夢十夜」「階段」「万象九相」「落下胎」の各連作など、死や滅びの現実を見つめることで、生命との交感を希求し続ける画家、東千賀さんは今年89歳。そして、足利市立美術館や渋谷区立松濤美術館等での『スサノヲの到来―いのち、いかり、いのり』展、或いは昨年、岡本太郎美術館等での『顕神の夢』展に出展し、日本の風土、歴史、神話に自己の胚胎の原点を据え制作を続ける、現代日本木彫界に於て稀有な存在である佐々木誠さん。お二人の二人展は銀座でも開催し、その御作の結び、共振が、画廊の時空を超越するような異次元を生む如しでした。

銀座での「たまふり」第1回展から11年。この度、文人達の魂、その志誠宿る古河という地でのご縁、「たまふり巻之三」開催を有難く思います。たまふりは魂振り。人間のイノチの本源、魂のよみがえり。令和の’ご一新’にあって、お二人の作品の結び、産靈(ムスヒ)が、新た代をことほいでいます。

(さわらび社)

水葬

ターナー(1775-1851)の《平和―水葬》という絵。時折、思い出すように画集を取り出すことがあります。

当時主流だった歴史画や神話画と同様に、風景画が人間の内奥に深く働きかけることを示したターナー。彼は風景を神話や歴史と共に、或いは其れから独立させて描き、其処に「崇高」を追いつづけた。

美しく、時に激しく厳しい自然への畏怖。

雲に覆われた月の薄明りの下、蒸気船が死者を水葬に付す。船上で燃える炎は光の柱を生み出し、蒸気船のマストと帆のシルエットは漆黒。これはいささか不自然ではないかと問われたターナーは、「もっと黒くできる絵具があればなおよかった」と答えたといいます。

漆黒の帆と帆柱、そして光の柱。水面の音無き音と、風に流れる黒煙。死は其処に在ると同時に、其処にとどまることなく、「漆黒」は畏れを纏ってなお風を受け風をのみこむ。雲に覆われながらも月は其処に在り、光の柱は天地を貫く。

《平和―水葬》Joseph Mallord William Turner

浦上玉堂展

栃木県立美術館にて12月22日まで。

「真の文人画家、ここにあり」と銘打たれたこの展覧会。5月の富岡鉄斎展と併せ、今年はこのような展覧会を拝観出来、感謝いたします。

文人にとって書画を為すことは「余技」ですが、それは「志」と結び、また、余技であるからこそ、真の芸術と結ぶのです。

天然の向背は工(たくみ)を求めず。

2024/11/02

鉄斎展と空海展

先日、京都出張となり、その際、京都近代美術館の富岡鉄斎没後100年展と、奈良博の空海生誕1250年展にまいりました。

どちらもナマに触れることで、今生忘れがたいものとなり、この二つの展覧会がこの時期、共振する如く開催されることを有り難く思いました。

空海展での国宝 高尾曼荼羅は、ご縁あって胎蔵界金剛界の両部共拝見することが出来ましたが、あの宇宙観は自然農の田んぼの中で体感したものを想起させました。3年目となる自然農の田んぼで我を忘れて手植えをしている時、周りの自然や生き物達と自分の境目が溶ける如き瞬間があり、あの時の田圃と曼荼羅は同じものだと直知する思いでした。

鉄斎画ではあのチカラの源には、鉄斎が日本の歴史、その縦軸と結ぶことと、篆刻の彫りにあると、予々考えてきたのですが、今回は思いがけず印章の展示が沢山あり、その思いを深めることが出来、同時に、あらためて篆刻の小宇宙、その魅力に見入りました。

両者とも、古の叡智に触れるその瞬間に、たった今、生まれたような清新さがあり、その奥行きに言葉を失います。

今、自家採種、自家育苗の自然農の田植えを手植えで始めている中、蛙達と共に、また、沢山の空海と鉄斎に出会いたいと思います。

2024/05/28

弊社も協力させて戴いています『顕神の夢』展は、下記日程で開催されます。

2023年4月29日~6月25日 川崎市岡本太郎美術館(神奈川)

『顕神の夢』幻視の表現者ー村山槐多、関根正二から現代まで

2023年7月2日~8月17日 足利市立美術館(栃木)

『顕神の夢』霊性の表現者―超越的なもののおとずれ

2023年8月26日~10月15日 久留米市美術館(福岡)

『顕神の夢』幻視の表現者ー村山槐多、関根正二から現代まで

2023年10月21日~12月24日 町立久万美術館(愛媛)

『顕神の夢』幻視の表現者ー村山槐多、関根正二から現代まで

2024年1月5日~2月25日 碧南市藤井達吉現代美術館(愛知)

『顕神の夢』幻視の表現者ー村山槐多、関根正二から現代まで

岡本太郎美術館の『顕神の夢』展は、6月25日までです。展覧会では橋本平八(1897-1935)の木彫《石に就て》と佐々木誠(1964-)の木彫《久延毘古 クエビコ》が間をとり向かい合って配置され、その結びの一線にこの展覧会の縦軸を見る思いでした。「石」に出会えた喜びがあり、また、幅広い出展者の中には、円空や出口王仁三郎、岡本太郎、岡本天明等がいることは幸いでした。

岡本太郎美術館の後は、栃木に巡回します。足利市立美術館からご案内をいただき、大きなポスターも届きました(画像)。

『顕神の夢』霊性の表現者―超越的なもののおとずれ

その後は、福岡の久留米市美術館、愛媛の町立久万美術館、愛知の碧南市藤井達吉現代美術館に、来年2月まで巡回します。

3枚目の画像は、以前、銀座で企画させていただいた展覧会にて。

佐々木誠さんの木彫(楠)、《久延毘古 クエビコ》(2012)です。

また企画します。

さゞれ石

苔むせる 巖(いは)が根響(とよ)み かぎろひの 磐(いは)さけ耀(ひか)り 靈(たま)振(ゆら)ぐ 稜威(いつ)の神さび 凝(こゞ)しかも さゞれの石(いは)は 天地の 神祇(かみ)の氣吹(いぶき)ぞ あやに畏し

佐々木誠『眞菰艸』

秘術を盡して制作せよ。汝は汝一人ではない。聰ての精靈こそ汝に力をかす。汝は神の支配により制作するものである。汝の力は汝の知る所でない。神は汝をして制作せしむるものである。よろしく汝は努力せよ。自重せよ。

橋本平八『純粋彫刻論』

さわらび社創業20周年記念 第二部 巻之四 櫻井陽司デッサン展

2022.11-12 栃木蔵の街展 上から、佐々木誠、東千賀、櫻井陽司

準備が速やかに進みましたので、11月25日からご観覧いただけます。12月4日まで。

激しさの中にこそある静寂という世界に、「過剰」な渦に隠され秘されし真を思います。

三人展は東京銀座での「不合理ゆえにわれ信ず」展(2018/12)以来の企画になります。

*

たへなるあらはれ

櫻井陽司+東千賀+佐々木誠

さわらび社企画展

令和4年4月16日(土)~4月25日(月)

10時~17時 火曜休館 最終日は13時まで 入館無料

どんな激しい絵でも静けさがなければだめだ(櫻井陽司)。

分析や分割、分断による科学文明の成果、その正負、陰陽。いにしえの叡智たるムスヒ―結び・産霊―、統合。今ここに過去も未来も宇宙創成も在るという中今と云われるあり方は、時空というマトリックスを超え、個を全とし、その深奥には真の静寂があるという。

櫻井陽司、東千賀、佐々木誠の作品の奥行から滲む静寂、凪という波、ゆらぎ、振るえ―たへなるあらはれ―は、危機の時代、分断の世にあって顕現するかの如く、観る者の沈黙をいざなう。

さわらび社 田中壽幸

*

栃木市 蔵の街市民ギャラリー 西蔵1・2階

(※ 旧とちぎ蔵の街美術館)

〒328-0015栃木県栃木市万町3-23

◇お車でお越しの方は、以下駐車場等をご利用ください。

〇無料 栃木市役所立体駐車場(栃木市万町9-25)

〇有料(30分100円) 蔵の街第一駐車場(栃木市倭町13)

◇JR・東武 栃木駅から徒歩約15分

*

画家/櫻井陽司 1915新潟生まれ。1928上京、油絵を始める。1946職場美術協議会結成。1952麻生三郎、吉岡憲推薦素描頒布会(発起人代表 職美協中央美術研究所 杉本鷹)。1957名古屋サカエ画廊個展、以後8回。1961歌誌「やまなみ」主催、宇都宮個展。1964愛知県美術館にて駒井哲郎と二人展。1965名古屋柏三屋個展、以後10回。1975東京サヱグサ画廊個展。1985紙舗直個展。1986-2000アートロベ個展。2000逝去。2003東京ギャルリさわらび個展、以後12回。2015愛知県美術館木村定三コレクション展。 2021画集『藝術無限 櫻井陽司』発行、さわらび社。

画家/東千賀 倉敷生まれ。桑沢デザイン研究所元専任教授(デッサン)。初期の細密画から「夢十夜」「階段」「万象九相」「落下胎」の各連作など、死や滅びの現実を見つめることで生命との交感を希求する。スルガ台画廊、シロタ画廊、紀伊国屋画廊企画展。1999作品集出版『夜光表現双書』。2008-2010グループ展「画刻展」お茶の水画廊、淡路町画廊。齣展会員。2012ギャルリさわらび個展、以後8回。2013、14年グループ展「始源へ」羽黒洞、ギャルリさわらび。

彫刻家/佐々木誠 1964東京生まれ。1997彫刻創型展、文部大臣賞。2010「祖形ヒトガタ」個展、羽黒洞。2014「たまふり」個展、ギャルリさわらび、以後6回。「スサノヲの到来―いのち、いかり、いのり」(足利市立美術館、DIC川村記念美術館、北海道立函館美術館、山寺芭蕉記念館、渋谷区立松濤美術館)。2018「木学/XYLOLOGY-起源と起点-」旧平櫛田中邸アトリエ。2021「最古の国のフォルモロジー」さわらび社企画展、栃木市蔵の街市民ギャラリー。日本の風土、歴史、神話に自己の胚胎の原点を据え制作。

企画/さわらび社 田中壽幸 京都芸術大学芸術学部(歴史遺産)卒。2003-21銀座ギャルリさわらび等画廊経営。2021画集『藝術無限 櫻井陽司』発行。「垂直ノ存在社」展、「たまふり」展、「不合理ゆえにわれ信ず」展、「最古の国のフォルモロジー」展等企画。

さわらび社企画展/最古の国のフォルモロジー

佐々木誠―現代日本木彫の牽引者

危機を超え、真(新・神)にアソブ その為の根源へ

画像:≪沙々禮石 さゞれいし≫ 木彫 楠 彩色 H80x145x110cm

他、貴重な初期作品を含め展示します

令和3年12月10日(金)~12月20日(月)

9時~17時 火曜休館 初日は13時より 最終日は14時まで 入館無料

栃木市 蔵の街市民ギャラリー

〒328-0015栃木県栃木市万町3-23

※会場は旧とちぎ蔵の街美術館で、来年度、栃木市立美術館として開館予定

◇お車でお越しの方は、以下駐車場等をご利用ください。

〇有料(30分100円) 蔵の街第一駐車場(栃木市倭町13)

〇無料 栃木市役所立体駐車場(栃木市万町9-25)

◇JR・東武 栃木駅から徒歩約15分

彫刻家/佐々木誠 1964東京生まれ。1997彫刻創型展、文部大臣賞。2010「祖形ヒトガタ」個展、羽黒洞。2014「たまふり」個展、ギャルリさわらび。「スサノヲの到来―いのち、いかり、いのり」(足利市立美術館、DIC川村記念美術館、北海道立函館美術館、山寺芭蕉記念館、渋谷区立松濤美術館)。2018「木学/XYLOLOGY-起源と起点-」旧平櫛田中邸アトリエ。日本の風土、歴史、神話に自己の胚胎の原点を据え制作。

企画/さわらび社 田中壽幸 京都芸術大学芸術学部(歴史遺産)卒。2003-21ギャルリさわらび等画廊経営。2021画集「藝術無限 櫻井陽司」発行。佐々木誠展、東千賀展、垂直ノ存在社展等企画。

手前《拆厳之霊(拆雷神)さくいかづち》

後ろ《久延毘古(くえびこ)》

栃木市 蔵の街市民ギャラリー

※ 銀座での18年間に深謝申し上げます

さわらび社移転のお知らせ

拝啓 菊花のみぎり、皆様には実り多き秋を過ごされていることと存じます。

この度、弊事務所を移転致しましたので、お知らせさせて戴きます。

平成15(2003)年ギャルリさわらび創業以来の画廊経営からは退き、今後は美術展の企画等でお目にかかれます折を楽しみにいたしております。

これまでのひとかたならぬご厚情、誠にありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

皆様のご健勝とご多幸を、衷心よりお祈り申し上げます。 敬具

令和3年10月

さわらび社 田中壽幸

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

※現状は拙宅での在宅となります

050-3635-3001(電話番号に変更ございません)

『藝術無限 櫻井陽司』2021.5.25 さわらび社発行

櫻井陽司(Sakurai Yoshi 1915-2000)画集

・本書制作に際し、ご支援ご協力賜りました皆様に、深謝申し上げます。

・既にお申込み済みの方には、発送を済ませています。住所変更等で届いていない方は、おそれいりますが、お知らせください。

・画集購入等、お問い合わせの頁より、ご注文、ご連絡ください。

頒価3,000円(税抜価格2,727円)

・

「デッサンこそ最後迄の目的である すべてがデッサンにかかっている そしてデッサンこそよろこびである」

「ゴッホは絵を描くことが社会のためになることだと信じていた 富岡鉄斎もそうである」

「買って下さいと云ふ様な絵はまつぴらだ」

「人間は横のつながりより縦のつながりが大事」

「伝統とは方法でなく精神の系統」

「万巻の書を読むことは、絵の具を使うことよりも大事」

「どんなはげしい絵でも静けさがなければだめだ 静けさは心のおくそこである」

「90以上生きて、線一本引いて死のう」

櫻井陽司

・

「デッサンが無いと、絵は見つかりません。探せないし、成立しません。ジャコメッティなども、それをもとめ続けた人です。

探しながら最後は消えていくような、そして消えた後で形があらわれてくるような、そういうミケランジェロのデッサンも私は好きです。

櫻井さんや富岡鉄斎が、90歳近くまで人生を生ききってもとめたもの、それを私も目指したいです。」

(東千賀/画家・桑沢デザイン研究所専任教授/デッサン)

「《消しながら見つけていかなければ》と、櫻井さんも言っています。消えた後で形があらわれるというのは、《山は山でない、ゆえに山である》という否定を媒介する東洋思想、或いは、肯定否定、絶対相対といった二項対立の次元を超えた、日本の「結び」の概念を想います。

鉄斎は日本の歴史学が背骨にあり、それを芸術に昇華させ、19世紀世界三大画家とも言われ、日本芸術をかんがえる上で欠かせない存在です。鉄道も無い時代に日本全国を自らの足で歩き、危機の時代に衝き動かされるように、自らの役割を全うし、生涯に一万点以上の作品を制作しました。

遊という字には神遊びの原義があるそうですが、鉄斎も櫻井さんも大いに遊んだのです。」

(田中壽幸/さわらび社)

~本書掲載の対談より抜粋

・

国立国会図書館等、検索可能です。

個人的に20年近い画廊の仕事の節目となりました。有難うございました(社主)

死の儀礼、

死者との交感、

それゆえの生

クリスチャン・ボルタンスキー展

国立新美術館

令和元年9月

令和という元号が、国書、万葉集からとられたことは、とても意義あることだとおもいます。時代が非常に大きく変わりつつある今、そのことをあらわしているようにも感じます。さわらびという名も、16年前、万葉集からとりました。令和は梅、さわらびは蕨、共に、季節は春です。きびしい冬を経て、春に咲き、かがやく風情が、万葉集の歌に詠まれています。天皇から庶民までの多くの人々の歌が、万葉集という一つの詩歌集に収められており、しかもこの時代にそれがなされていることは、世界に類が無いものです。和歌の下の平等という言葉がありますが、日本の古くからの国柄や文化をあらわしているように思います。これからの新しい時代は、今までに経験の無いほどに新しく、それでいてなつかしい、そういう直感があります。(2019.4.3)

展示風景(2019.3.1)

・ギャルリさわらび開廊15周年記念展

「不合理ゆえにわれ信ず」 櫻井陽司+東千賀+安彦講平

平成30年11月22日(木)~12月17日(月)

正午~午後6時 最終日は5時まで

[休廊日/日・水曜・12/6(木)]

12/4(火)より一部展示替えがございます

情熱(passion)に内包される受難(passion)。その深奥からこそ立ち上る新しい生命。passionという不合理を生きることで屹立せしもの。二人の画家と一人の造形作家にみるその垂直性は、いにしえと今とを結ぶいのちの往還を捉え、それ故に時代を経て清新さを失わない。芸術無限への道を灯す。「90以上生きて、線一本引いて死のう(櫻井陽司)」という愚直さ、不合理を抱擁することこそが、三者各々の情熱を支え、そしてそれ故にこそ、今という時代を生きる私共の魂の扉を叩く。(田中壽幸)

※ 「不合理ゆえにわれ信ず」とは、2世紀カルタゴの神学者テルトゥリアヌスの言葉とされ、また、未完の大作『死霊』(しれい)で知られる埴谷雄高氏の著作名。安彦氏と東氏は埴谷氏と親交あり、安彦氏編集「夜光表現双書」の書名は埴谷氏直筆に拠る。

・さゞれ石―佐々木誠の木彫展

平成30年6月3日(日)~16日(土)

正午~午後6時 [火・水曜休廊] 最終日は5時まで

天神地祇という言葉が、佐々木誠氏のこれまでの作品名に幾つか見られる。皇祖たる天神(あまつかみ)系氏族と、土地の神、氏神たる地祇(くにつかみ)系氏族―それらは太陽(天/あま)と土・水(地、海/あま)の関係にも置き換えられる―の調和と統合ゆえに、日本の歴史の連綿―さざれ石の如く―はある。

こんにちの文明間の衝突は、ここに回避の智恵もあろうが、それは久しく覆い隠されているかのようだ。佐々木氏の仕事は、その智恵を今に顕現させることにもなるのではないか。

作品から滲む敬虔さと、頂門の一針たる絶対的ちから、そして、「代(よ)くだれりとて自ら苟(いやし)むべからず。天地の始は今日を始とする理なり(神皇正統記)」―氏はかつて正統記の一文を展覧会タイトルとした―とのやむにやまれぬ決意を以て。(廊主)

≪作家略歴≫昭和39年(1964)東京生まれ。昭和59年(1984)より木彫を中心に制作活動を始める。日本の風土、民族的歴史に自己の胚胎の原点を据え、神話や信仰遺品から造形をイメージし制作を続けている。平成9年(1997)彫刻創型展、文部大臣賞。平成22年(2010)個展(羽黒洞)。平成24年(2012)アートフェア東京シャッフルⅡブース出品。平成26年(2014)個展(ギャルリさわらび)、「スサノヲの到来―いのち、いかり、いのり」(足利市立美術館、平成27年(2015)DIC川村記念美術館、北海道立函館美術館、山寺芭蕉記念館、渋谷区立松濤美術館に巡回)。

・戸田均展 [地振り、風形、雷水解](ぢぶり、かざがた、らいすいかい)

HITOSHI TODA EXHIBITION

2018(平成30)年3月28日(水)~4月7日(土)

正午~午後6時 日・月曜休廊 最終日は午後5時まで

思うとおりにはならず、前後無く連れていかれ、或いは放り出されていく感じ。完成でもなく、前にも後ろにもいかなくなって、自分はもう入っていけなくなる瞬間がある、と、画家が話してくれたことがある。描くのではなく描かされる、無私ゆえの私を想う。完成という虚構を去りて、画家は未完ゆえの完を連ねゆく。何処へ「連れていかれ」ようとも、光と闇、水や土や風流れ在るところの“種”に帰り、其処から今この時を結び貫き、自ずからの実在―時間と非時間があざなえる縄のごとくに紡がれしもの―あらわる。「放り出され」、途方に暮れても、その先には歌があり、険しくも繊細な絵肌の奥には、屹立した深秘が宿るようだ。「危機に立つ肉体」とは暗黒舞踏土方巽の言葉だが、詩人吉岡實は土方の秘儀によせて「青い柱」と言った。舞踏との精神的対話浅からぬ画家の背骨は、混沌の中にまっすぐ立ち、そして青みを帯びている。(廊主)

略歴 1951愛媛県松山生まれ。1975創形美術学校造形科卒業。1976舞踏作品[正面の衣裳](土方巽 作・演出・振付)衣裳絵制作。1978個展(銀座・サトウ画廊)。1979第六感展(神奈川県民ホールギャラリー)。1990マブ・ワークショップ設立、`05まで各地に壁画制作(長崎ハウステンボス、今治国際ホテル、青山サバティーニ 他)。2008新鋭作家五人展(大丸東京店アートギャラリー)。小品展(西荻窪トライフル)。2009個展(神田・ギャラリー広岡美術)、`17まで6回開催。2015,2017個展(銀座・清澄画廊)。

・東千賀展―動体の静止態・静止体の動態Ⅱ

HIGASHI CHIKA EXHIBITION

2018(平成30)年2月3日(土)~22日(木)

正午~午後6時 日~火曜休廊 入場無料

「線の構成はいつも静であって動、動であって静でなくてはならぬ/変化と統一とが、あざなえる縄の如く運行するものであるとも云へる/音楽にしろ絵画にも建築にも、原理は共通だ」(村上華岳)。「九十以上生きて、線一本引いて死のう/あると思えばあり無いと思えば無い線を、一生おいかけていなければ/デッサンこそ最後までの目的である、全てがデッサンにかかっている」(櫻井陽司)。華岳や櫻井に深い感化を受けた東さんの仕事は、線の求道者の其れである。一見、消えて無くなりそうな線が、しなやかさを纏っている。「探しながら最後は消えていくような、そして消えた後で形があらわれてくるような、そういうミケランジェロのデッサンも好きです」(東千賀)。消失ゆえにあらわれる。在るとか無いとかいう二元的な捉われ方を超えて、線がそのままにある。有限の枠に囲まれた絵画は、其のような線によって、無限へと向かう。死して亡びざるものを、引き寄せる。(廊主)

・櫻井陽司展 YOSHI SAKURAI EXHIBITION

平成30(2018)年1月11日(木)~1月20日(土)

正午~午後6時 日・月曜休廊 入場無料

ゴッホ展

「巡りゆく日本の夢」と題された展覧会。あまり美術館に出かけられなかった昨年でしたが、年の終わりにゴッホに出会えました。あらためて、ゴッホの自然、太陽への純粋な信仰を強く感じました。そして、日本への想いを。「彼らみずからが花のように自然の中に生きていく。こんなに素朴な日本人たちが我々に教えるものこそ、真の宗教とも言えるのではないか。もっと自然に帰らなければいけない」(ファン・ゴッホ)。展覧会図録を見ながら思いましたが、気を付けなければいけないことは、ゴッホの日本への想いというものを矮小化してはいけないということです。思想家としてのゴッホを軽く見たり偏向的に見てしまえば、ゴッホの存在は一時代の花でしかなくなるでしょう。牧師の家に生まれ、伝道師を志したゴッホが、信じるもののために命を削って戦ったもの、それは自己に他ならず、ゆえにその作品は普遍に通ずる真の個性を持っています。「明けの明星がかがやき、それがとても大きく見えた。この光景には、全てが溶け合った大いなる平和と荘厳がある」(ゴッホ:精神科病棟の鉄格子越しに)。

(2018.1.1)

展示風景(2017.11.10)/佐々木誠《湯津爪櫛、発心門》

「東千賀展 動体の静止態、静止体の動態」にお運びいただきまして、誠にありがとうございました。

最終日は節分となりましたが、弊廊にとりましても大きな節目の展覧会となりました。「動体の静止態、静止体の動態」がひとつの結び、渦、結界をかたどり、「鬼は外」に、そしてその「鬼」の力をも結ぶダイナミズムが、画廊空間に展開されたのではないかとかんがえています。一本の線の力、美しさ、作品と空間の一体感や、未完の美、作品の新しさ、若々しさを仰るお客様が多くいらっしゃいました。80歳を過ぎてなお前進する東さんの絵に停滞なく、ゆえに濁らず、清新さがあり、死を描いて死なず、生は死にこそあり・・。

「渦」と共にまたお会いできます折を、お待ちしております。

・東千賀展 動体の静止態、静止体の動態

平成29年1月19日(木)~2月3日(金)

正午~午後6時 日月火曜休廊 入場無料

【東千賀 略歴】 岡山・倉敷生まれ/初期の細密画から「夢十夜」「階段」「万象九相」「落下胎」の各連作など、死や滅びの現実を見つめることで生命との交感を希求する姿勢を持ち続けている/1960年女子美術大学洋画専攻科卒業/桑沢デザイン研究所元専任教授(デッサン)/スルガ台画廊、シロタ画廊、紀伊国屋画廊企画展/1999年作品集出版(題辞の「夜光表現双書」は、埴谷雄高氏自筆による)/2008-2010年グループ展「画刻展」お茶の水画廊、淡路町画廊/齣展会員/2012年個展「其の線に、藝術無限をおもふ」ギャルリさわらび/2013年個展「心の灯 東千賀の仕事展」ギャルリさわらび/2013,2014年グループ展「始源へ」羽黒洞、ギャルリさわらび/2014年グループ展「秘展―垂直ノ存在社」ギャルリさわらび/2014,2015年個展「垂直の芳香 東千賀作品展」ギャルリさわらび

・桜川・真壁のひなまつり特別展(秘展 其ノ四) [画家 櫻井陽司+写真家 藤森武]

場所/茨城県桜川市・真壁伝承館 本館1階

主催/ギャルリさわらび

平成28年2月27日(土)~3月3日(木)

午前11時~午後6時(初日は午後1時より)

《海》櫻井陽司

さわらび社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

tel:050-3635-3001

画像及びテキストの無断使用は固くお断り申し上げます